|

| Accueil | Thèma | | Bab el Oued | Archives sonores | Bibliographie | Réunions | Journaux | Retour Voix du Bled | |

L'Affaire du bazooka : attentat commis le 16 janvier 1957 contre le général Raoul Salan, alors commandant de la 10ème région militaire à Alger |

|

||

|

||

Je m’autorise aujourd’hui à vous relater l’affaire du Bazooka, sous l’angle de mon vécu personnel, telle que je l’ai rapportée dans mon premier livre « Le Sang d’Algérie ». Avec quelques retouches et ajouts dans le souci de compléter votre information, dans le souci de simplifier la relation de ce curieux événement. L’intérêt de cette initiative : faire toucher du doigt, une fois de plus, la réalité historique de la conjuration permanente dont fut victime l’Algérie française. Une conjuration permanente dont le général De Gaulle décida de prendre la tête opérationnellement, dès 1956. A partir des locaux de l’ancien RPF de la rue Solferino à Paris. J’ai précisé « opérationnellement » car De Gaulle avait mis en place à Alger l’appareil de guerre anti-français dès 1943 : l’AML (l’Association du Manifeste de la Liberté). Cette association regroupait quatre groupements et partis politiques : le parti du Manifeste Algérien de la Liberté créé par Ferhat Abbas,

|

|

|

||||

|

||||

Griotteray, ancien héros de la résistance, homme de droite, anti-communiste notoire et militant, partisan de l’Algérie française, se mettra au service de Debré et de De Gaulle. Sanguinetti, homme de droite, voire d’extrême droite, qui voulait faire la révolution en France pour sauver l’Algérie française, se mit au service du général De Gaulle. Michel Debré, lui aussi, réclamait une révolution pour sauver l’Algérie française. Ce monde militant, animé d’un esprit résistantialiste outrancier, ou plutôt exclusif, était à la recherche d’un « sabre ». Un sabre qui assumerait le commandement en chef des forces militaires françaises en Algérie. Il crut en détenir un grâce à Griotteray, au Maroc. Il s’agissait du général Cogny, commandant à cette époque, les forces militaires françaises au Maroc. Forts de leur contact avec le sénateur Michel Debré et des relations gouvernementales que celui-ci avait organisées, ils prétendaient faire nommer Cogny, Place Bugeaud à Alger, au commandement en chef des forces militaires françaises d’Algérie. Seulement, en Algérie, il y avait Salan. C’est lui qui occupait le poste de commandant en chef, et les conjurés qui prétendaient sauver l’Algérie française grâce à De Gaulle et à Cogny, ne le connaissaient pas. Qu’importe ! Grâce à l’influence de Debré on fera, comme prévu, nommer Cogny au commandement en chef en Algérie. Ainsi, comme Soustelle l’avait dit à l’un d’entre nous : « Avec cette affaire d’Algérie, nous ferons revenir le patron au pouvoir ». Leur patron … c’est l’homme de la malédiction pour la France… depuis 1956… De Gaulle évidemment qui voudra accomplir le délestage économique du débouché algérien, dans le but d’augmenter la valeur ajoutée des investissements. De Gaulle va s’illustrer, historiquement, comme l’exécuteur des exigences du capitalisme financier moderne, qui, au nom du délestage économique du débouché algérien, avait prôné le largage de ce gigantesque et merveilleux territoire qui de la méditerranée s’enfonçait jusqu’au cœur de l’Afrique. Une Afrique qu’on allait abandonner aux outrances dont elle est le siège aujourd’hui : le massacre des chrétiens du Nigéria de ces jours derniers, au couteau, au révolver, à la machette, en est une des sinistres manifestations. Massacre organisé par les forces musulmanes du Nigéria. Pour comprendre aujourd’hui, pour affronter demain, un demain riche avant tout du risque d’une mutation arabo-islamiste endogène qui menace la France d’abord puis l’Occident, il faut être capable de connaître ce qui s’est passé hier. Laissez-moi donc vous conter une partie de cet hier, à travers l’affaire dite du Bazooka. |

|

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

|

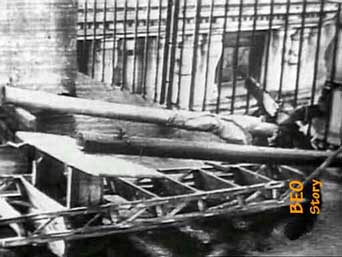

Avant de répondre, il me faut revenir sur une affaire importante, l’affaire du Bazooka, comme je l’ai souligné dans mon introduction. Je rappelle les faits sommairement et schématiquement. Le 16 janvier 1957, grâce à un système d’allumage de fortune, une machine infernale expédia une roquette dans le bureau du général Salan, place Bugeaud, en plein centre d’Alger. Le général en chef venait de quitter ce bureau et le commandant Rodier fut tué parce qu’il avait pris la place du général dans ce même bureau. Mon but n’est pas de refaire l’historique de cette affaire. D’autres que moi s’en sont chargés, André Figuéras en particulier, dans un ouvrage intéressant et instructif. Mais cela ne répond pas à la question. |

|

|

Que faisais-je en prison ? La réponse est simple mais suffisante : je servais de garantie morale, tout banalement. Je servais de caution car personne ne pouvait mettre en doute mes convictions Algérie française et mon engagement pour la défendre depuis le mois d’octobre 1955. Pour comprendre la genèse de cet événement, il me faut, avant tout, conter l’histoire de deux roquettes, ou plutôt, de deux roquettes en voyage. Intéressons-nous, tout d’abord, à des personnages que je situerai, sans vouloir les dégrader au sens militaire du terme, à l’échelon subalterne. Nous avons en premier lieu un ancien officier d’Indochine du nom de Despuech, auteur d’un livre Le trafic des piastres. Dans lequel il formule de sévères griefs contre Salan. Vivant à Paris, à cette époque, il est en possession, on ne sait pourquoi, de deux roquettes. Un de ses amis algérois Juillier le rencontre dans la capitale. Despuech lui remet les roquettes pour s’en débarrasser. Nous sommes, je le rappelle, en 1956. Juillier ramène ces deux objets à Alger et comme ces objets l’encombrent, il les donne à son ami Ortiz. Celui-ci, grand chasseur, se dit qu’on ne chasse pas la perdrix et le lièvre, voire le sanglier, avec des roquettes. Il décide de les confier à un de ses amis, Fernand Sans, garçon de café à la brasserie Victor Hugo, rue Michelet, à Alger. Arrêtons-nous un instant dans cette évocation de la pérégrination des deux roquettes. Entre Despuech et Juillier, il n’existe aucune relation de caractère politique ou de caractère activiste. C’est à titre amical que Juillier débarrasse Despuech des deux objets encombrants. En revanche, entre Juillier, Ortiz et Sans, il existe une relation politique. Ils ont été poujadistes et ils le restent encore à cette époque. Mais, jusqu’à ce triple relais, les roquettes restent des objets muets. Aucune utilisation n’en est prévue et c’est tout juste si l’un d’entre eux ne songe pas à les incorporer à la décoration de son appartement. Averti que ces aimables petits obus contenaient un explosif, Sans Fernand décide de leur faire poursuivre le voyage interrompu. Il les confie à un de ses amis, Robert Scire qui tenait un café place Bugeaud. Jusque-là, rien de criminel. Aucun de ces hommes n’avait l’intention de tuer le général Salan. Robert Scire, par prudence, décide de se débarrasser des roquettes et les refile à un de ses amis, un homme que je lui avais présenté quelques mois plus tôt, Gabriel Della Monica, sapeur pompier à Alger. Gabriel, pour des raisons de sécurité –il est père de famille– demande à un bijoutier-horloger de ses amis, Tronci Christian, qui fait partie de mon effectif anti-terroriste, de garder ces projectiles dans le coffre-fort de sa bijouterie. Pour des raisons que j’ignore, Tronci les confie à son ami Marc Descamps, un fournisseur en explosifs, qui habitait rue Cardinal Verdier à Bab-El-Oued. Voilà pour le voyage aller des roquettes. Roquettes dont j’ignore à cette époque, l’existence et le voyage que je viens de relater pour votre information. Avant d’entamer l’étude de leur voyage retour, ou plutôt le voyage vers leur destination définitive, il me faut ouvrir une parenthèse. J’ai dit, à maintes reprises, que mon gros effort de militantisme s’exerçait au sein du peuple d’Alger. J’ai expliqué avec fréquence ce que, selon moi, aurait dû être le comportement des Européens, dès le début de la guerre d’Algérie. Mon organisation, celle que j’ai personnellement mise sur pied, ne portait pas de nom. Elle était dépourvue de sigle. Elle n’était animée d’aucun sentiment politique particulier. Une, idéologie dominante et exclusive, fut à l’origine d’un miracle : la foi en l’Algérie française. Celle-ci nous suffisait. Cette idéologie dominante fut à l’origine d’un miracle, je le souligne encore une fois, car elle réalisa un œcuménisme doctrinal qui fédérait toutes les bonnes volontés. Il y avait, parmi nous, d’anciens socialistes, d’anciens communistes, des membres de la C.G.T. et tout leur contraire. A Bab-El-Oued, comme à Belcourt et au centre ville, s’intégraient à notre combat des anciens des brigades internationales de la guerre d’Espagne. Il n’y avait là rien d’étonnant. Soustelle lui-même avait fait partie pendant la guerre civile espagnole, d’un comité républicain pour activer la lutte antifranquiste. Et lorsqu’il exerça ses fonctions de gouverneur d’Algérie jusqu’en 1955, il avait sollicité le concours de Germaine Tillion, une femme de gauche très militante et du commandant Monteil, un fanatique de l’arabo-islamisme fondamentalisme. Pauvre Soustelle ! Les partis politiques classiques n’avaient donc aucune influence sur notre comportement : c’était d’ailleurs la condition nécessaire au regroupement des Français d’Algérie dans une structure de combat homogène, celle qui aurait permis, selon mes convictions, d’éviter l’abandon. Le peuple français d’Algérie aurait dû prendre conscience de la force qu’il représentait s’il se regroupait. Mais unir des pieds-noirs ce fut impossible hier comme cela est impossible aujourd’hui. L’union des pieds-noirs est une utopie. Nous sommes morts à cause de ce manque d’union. Nous continuons à crever aujourd’hui à cause de ce manque d’union. Et c’est notre désunion pathologique qui facilite toutes les manipulations de la part de tous les pouvoirs qui se sont succédés depuis 1962. Parmi ceux qui m’ont suivi et aidé dans cet effort, il y avait mon voisin Tronci, deux sapeurs pompiers, Della Monica et Falcone, Ange Gaffory, ouvrier à l’arsenal du Champ-de-Manœuvre. Descamps nous fut présenté par Tronci, Valverde était un de mes patients. Il y en avait évidemment beaucoup d’autres que je ne peux citer. Car ils étaient trop nombreux. Kovacs était un camarade de faculté. J’ai fait toutes mes études de médecine avec lui, du PCB à la thèse. Je le connaissais très bien, nous faisions partie du même club d’arts martiaux. Après nos études, nous nous perdîmes de vue. C’est d’une façon tout à fait inattendue, en 1956, que je le rencontrai chez Achiary, ancien patron de la D.S.T. en Algérie, ancien sous-préfet de Guelma. Celui-ci avait beaucoup de relations dans la police et il s’intéressait de très près à mon activité anti-terroriste. Kovacs et moi décidâmes alors de coordonner nos efforts et nos effectifs purent mener à bien quelques opérations anti-F.L.N. Beaucoup d’opérations furent envisagées que nous n’avons pu mener à bonne fin : en particulier les exécutions de Farès, d’Ould Aoudia, le grand-père, et Ferhat Abbas, qui rejoignit le FLN en 1956. Car il était établi que ces hommes étaient complices actifs du FLN. Je rompis avec Kovacs à la fin de l’année 1956. Il ne m’appartient pas de formuler un jugement sur lui. J’ai eu connaissance des contacts qu’il avait noués à Paris, dans des milieux politiques, plus ou moins proches du Courrier de la Colère. J’ai été informé du sigle qu’il avait décidé d’attribuer à notre mouvement, parce que les hommes politiques de Paris l’exigeaient. Je pris la décision, à la fin de l’année 1956, de me séparer de lui. En effet, je voulais agir comme un franc-tireur, comme un partisan, mais en aucun cas je ne pouvais accepter de jouer le rôle d’un spadassin plus ou moins stipendié d’un groupe politique de métropole. J’ai toujours refusé d’agir dans la perspective d’être l’homme de quelqu’un. Je voulais être maître de mes décisions. Lorsque, beaucoup plus tard, je suis intervenu dans une autre hiérarchie, c’est comme un prétorien que je l’ai fait et non comme un soumis ou plutôt comme un subordonné. J’ai expliqué à mes camarades les raisons pour lesquelles je décidai de ne plus agir avec Kovacs. Personnellement, je m’interdisai –et je leur demandai de faire comme moi– de m’incorporer à l’O.R.A.F. (Organisation de Résistance pour l’Algérie Française). Tout le monde disposait, bien sûr, de sa liberté. Certains ont cru bon de rejoindre les rangs de cette organisation. Leurs arguments : ils estimaient être un appoint très important dans le domaine du renseignement d’une part et ils espéraient enrichir leur potentiel matériel grâce à ces contacts politiques parisiens d’autre part. Kovacs était en contact avec le général Faure. Ainsi qu’avec le général Cogny. Le général Faure, était une relation personnelle de Joseph Ortiz, et c’est celui-ci qui organisa une rencontre entre Faure et Kovacs. Le général Cogny fut informé des contacts de Kovacs. Je ne sais à quel moment le général Faure décida d’agir seul. Dès le mois de décembre 1956, il fut animé de velléités de coup de force à Alger. Il espérait, avec l’appui de certains éléments de l’armée et des poujadistes algérois, forcer le gouvernement de la IVè République à s’organiser en gouvernement de Salut Public qui aurait conduit la guerre de manière plus efficace. Il eut la naïveté de se confier à Lacoste et à Teitgen, secrétaire général de la préfecture d’Alger. La sincérité peut être mortelle quand elle s’identifie à la naïveté ! Le ministre de la Défense, Bourges-Monoury, le mit aux arrêts de forteresse et ce fut tout pour le général Faure, cette fois-ci. Le général Cogny était en liaison constante avec Kovacs. L’initiative un peu puérile du général Faure et son élimination momentanée de la guerre d’Algérie, laissaient cependant le champ libre aux activités de Kovacs et de Cogny. Celui-ci, nous l’avons vu, était général de corps d’armée, commandant en chef au Maroc, polytechnicien. On le disait de conviction « Algérie française » et il était très lié avec des hommes politiques de Paris, tous gaullistes. Auprès de lui, au Maroc, intervenait Alain Griotteray qui avait repris du service comme commandant de réserve, réactivé. Parmi les relations de celui-ci, on a cité les noms de Pascal Arrighi et de Michel Debré. Deux autres personnages, Knecht et Sauvage intervenaient comme officiers de liaison entre Paris et Kovacs. Robert Lacoste, socialiste, ministre résident, qui milita pour l’Algérie française lorsqu’il eut perdu tout pouvoir et tout moyen d’action. |

|

||||

|

||||

C’est Joseph Riza qui me l’avait confiée. Celui-ci avait débuté ses actions anti-terroristes et jeté sa première grenade dans une opération que je dirigeais et à laquelle je participais. Nous fûmes ainsi associés du début à la fin de son engagement dans l’action combattante en Algérie. Nous nous étions rencontrés en mars 1956 chez Robert Scire qui nous avait présentés l’un à l’autre. Il s’engagea à mes côtés, dans mes initiatives anti-terroristes. Ce fut un combattant de grand courage jusqu’en 1962. Le 6 février 1957, à ma grande surprise, comme à celle des policiers qui m’avaient interrogé pendant une garde-à-vue prolongée, et à l’instar des autres inculpés, je fis l’objet d’un mandat de dépôt. Le juge d’instruction qui m’envoya en prison, était un cousin de mon grand-père maternel. Je l’ignorais à cette époque. Je constituai comme avocat, Maître Goutermanoff, sur les conseils du commissaire chef de la Brigade criminelle de la Sûreté Urbaine d’Alger. En somme, ceux qui se trouvaient en prison, pouvaient se classer en trois catégories :

Il fut le chef du Delta 9 au moment de l’O.A.S. Condamné à une peine de prison, il vécut en Espagne |

|

|

|||||

Fidèle du général De Gaulle, dont il s’affirmait l’archiprêtre, il paraissait ne rien savoir des contacts développés par l’homme de Colombey avec la rébellion algérienne depuis 1956. Développés par l’intermédiaire de Boumendjel, de l’ambassadeur de Tunisie Masmoudi, de Palewski ambassadeur de France à Rome, du journaliste Rosenberg puis de Farès, dès que celui-ci eut quitté Alger pour se soustraire à un attentat de notre part. Après le 13 mai 1958, nous le savons, Debré fut nommé Garde des Sceaux dans le premier gouvernement constitué par le général De Gaulle, en tant que dernier président du Conseil de la IVe République. Debré fut le principal inspirateur et rédacteur de la constitution de 1958. Il dirigea, bien évidemment la campagne pour le « oui » au référendum mortel du 28 septembre 1958. Sous son impulsion, on proclamait partout : « dire oui à De Gaulle, c’est dire oui à l’Algérie française ». Mentir, tromper, assassiner, voilà ce que furent les attitudes de De Gaulle à l’égard des Français d’Algérie et de la majorité des musulmans qui avaient choisi la France. En apparence, Debré n’a pas été ébranlé dans ses convictions par le discours du 16 septembre 1959, au cours duquel De Gaulle annonça officiellement l’autodétermination de l’Algérie. A cette époque, depuis la constitution du premier gouvernement de la Ve République, il occupait les hautes fonctions de premier ministre du général. |

Expliquons-nous. Après les Barricades d’Alger du mois de janvier 1960, dont j’ai évoqué le 50ème anniversaire dans mon étude n° 28, Michel Debré confirma les proclamations indiscutablement étonnantes adressées par le général De Gaulle à l’armée française, lors de la seconde tournée des popotes effectuée par celui-ci en Algérie, à cette époque. C’est-à-dire au printemps de l’année 1960. Souvenons-nous : à cette occasion, le président de la république, à la surprise générale d’ailleurs, ordonna à nos soldats de détruire les maquis FLN résiduels et d’aller chercher les armes des rebelles là même où elles se trouvaient. La chasse aux fellouzes paraissait soudain, curieusement, revenir à la mode. De Gaulle se déclarait-il enfin ennemi du FLN ? En réalité, les partisans français de l’indépendance algérienne, qui déjà manifestaient leur capitulard courroux contre les déclarations belliqueuses, surprenantes et inattendues du Général, ignoraient totalement à cette époque que la destruction des maquis de l’ALN constituait un préalable indispensable à l’acceptation d’un cessez-le-feu par le GPRA. Celui-ci en effet, exigeait d’être libéré préventivement, au plus tôt, et de la façon la plus complète possible, d’une opposition intérieure fortement armée. Une opposition qui se serait manifestée lors de sa future installation en Algérie. De Gaulle, animé du souci dominant d’obtenir un cessez-le-feu quoi qu’il en coutât, s’est trouvé contraint d’effectuer un travail de police préalable pour le compte du GPRA. Ainsi, la destruction des maquis de l’ALN, qu’il réclamait en mars 1960, s’identifiait en réalité au « drapeau blanc » que Ferhat Abbas lui imposait de brandir s’il voulait obtenir l’arrêt des combats. C’est une notion très importante à considérer et qu’il ne faut jamais perdre de vue. Sinon l’on s’expose, comme nous l’avons souligné, à ne plus rien comprendre aux dernières années de la guerre d’Algérie. C’est-à-dire à ne pas comprendre que l’on a fait tuer des soldats français, en 1959, 1960, 1961, 1962 et au-delà du 19 mars, pour le compte exclusif du GPRA. J’insiste, c’est pour le compte du FLN de l’Extérieur, que l’on a fait massacrer nos soldats à partir de 1959. Cette manœuvre, tout au moins en apparence, fut conçue par-dessus la tête du premier ministre. Celui-ci, animé d’une naïveté inimaginable, en relation peut-être avec son délire paranoïde, continuait à défendre encore l’Algérie française, alors que son dieu De Gaulle et le rothschildien Pompidou, manœuvraient en sens contraire. Souvenons-nous du plan Pompidou, qui proposait la recherche d’un cessez-le-feu, rédigé dans un document peu connu, le document Pompidou de juin 1958, alors qu’il était chef de Cabinet du général De Gaulle. Pompidou, dont la famille était connue pour ses convictions marxistes, représentait auprès de l’homme de Colombey une fraction révolutionnaire du capitalisme financier. Au mois d’avril 1960, Michel Debré effectua un voyage en Algérie. A cette époque, il réconforta les militaires qui en avaient assez d’exposer leur vie dans une guerre dont il savait très bien que De Gaulle avait décidé de la perdre. Debré les assura de sa certitude personnelle : le général De Gaulle était animé en secret de la volonté de gagner la guerre d’Algérie et de la conclure en mettant en route « la solution la plus française ». C’était l’expression de sa naïveté ou plutôt d’un refus obsessionnel qu’il s’employait à traduire par des propos … plus délirants que mensongers. Et voilà que ce brillant et surtout imprudent premier ministre de la Ve République a failli se faire tuer ! Par qui ? |

|

||||

|

||||

|

||||

Des combattants de la révolution algérienne préparèrent un attentat à la bombe dans le but d’éliminer le premier ministre de la France. Qui donna l’ordre de mettre en route l’assassinat de Michel Debré au mois d’avril 1960 par le FLN à Tizi-Ouzou ? Cette interrogation est riche d’un doute lui-même digne d’une tragédie shakespearienne ! C’est la raison pour laquelle je me permets de la formuler à nouveau. Quelle que soit la réponse, ce furent bien cinq combattants de l’ALN qui reçurent la mission officielle d’exécuter cette opération. Voici leurs noms : A Tala Allem, c’est-à-dire à la périphérie de Tizi-Ouzou, ils préparèrent une bombe qui devait exploser lors de l’inauguration, par le premier ministre du général De Gaulle, de la nouvelle préfecture de Grande Kabylie. Après le rituel de la première pierre, Michel Debré devait prononcer un discours au stade municipal de Tizi-Ouzou, actuellement le stade Oukil Ramdane. C’est là que se situait le lieu de l’exécution. Par suite d’une mauvaise manipulation, la bombe, qui devait libérer Michel Debré du monde crépusculaire gaulliste dans lequel il était contraint d’évoluer, explosa prématurément. Les cinq hommes furent tués et personne ne sut jamais rien de cette opération qui a failli faire de Debré, premier ministre du général De Gaulle, un martyr de l’Algérie française. Au-delà du drame et de la tragédie qui ne nous échappent pas, au-delà du respect que personnellement, je témoigne toujours à ceux qui se font tuer pour leur cause, il faut reconnaître que cet attentat, s’il avait réussi, par-dessus son contenu de larmes, de sang et de mort, aurait été affecté avant toute chose d’une cocasserie à peine concevable. Pensez-donc ! Michel Debré, premier ministre du grand liquidateur, mort pour l’Algérie française ! Tué au cours d’une mission officielle en Grande Kabylie par un commando FLN… Voilà qui nous fait rêver aujourd’hui encore. Précisons qu’au mois d’avril 2001, les cinq révolutionnaires algériens, chargés de l’attentat, ont été officiellement honorés par les autorités de leur pays, en mémoire de leur sacrifice consenti à l’occasion de cette opération qui échoua… parce que Dieu l’a voulu. Il n’en reste pas moins vrai que la question doit être posée : Si le GPRA était informé de cet attentat contre Debré, De Gaulle l’était-il lui aussi ? Jean-Claude Pérez |

|

|||||

|

|||||